×

日持ち

食品の品質保持を目的とした日持ち向上剤の導入は、単純に添加するだけでは解決できないさまざまな課題を伴います。

特に水分量が多い製菓・製パン・調理パンなどの製品では、カビなどの微生物が発生しやすく、日持ち期間の延長が強く求められます。

しかし、その一方で製品本来の食感や風味を損なわずに品質を維持することも不可欠です。

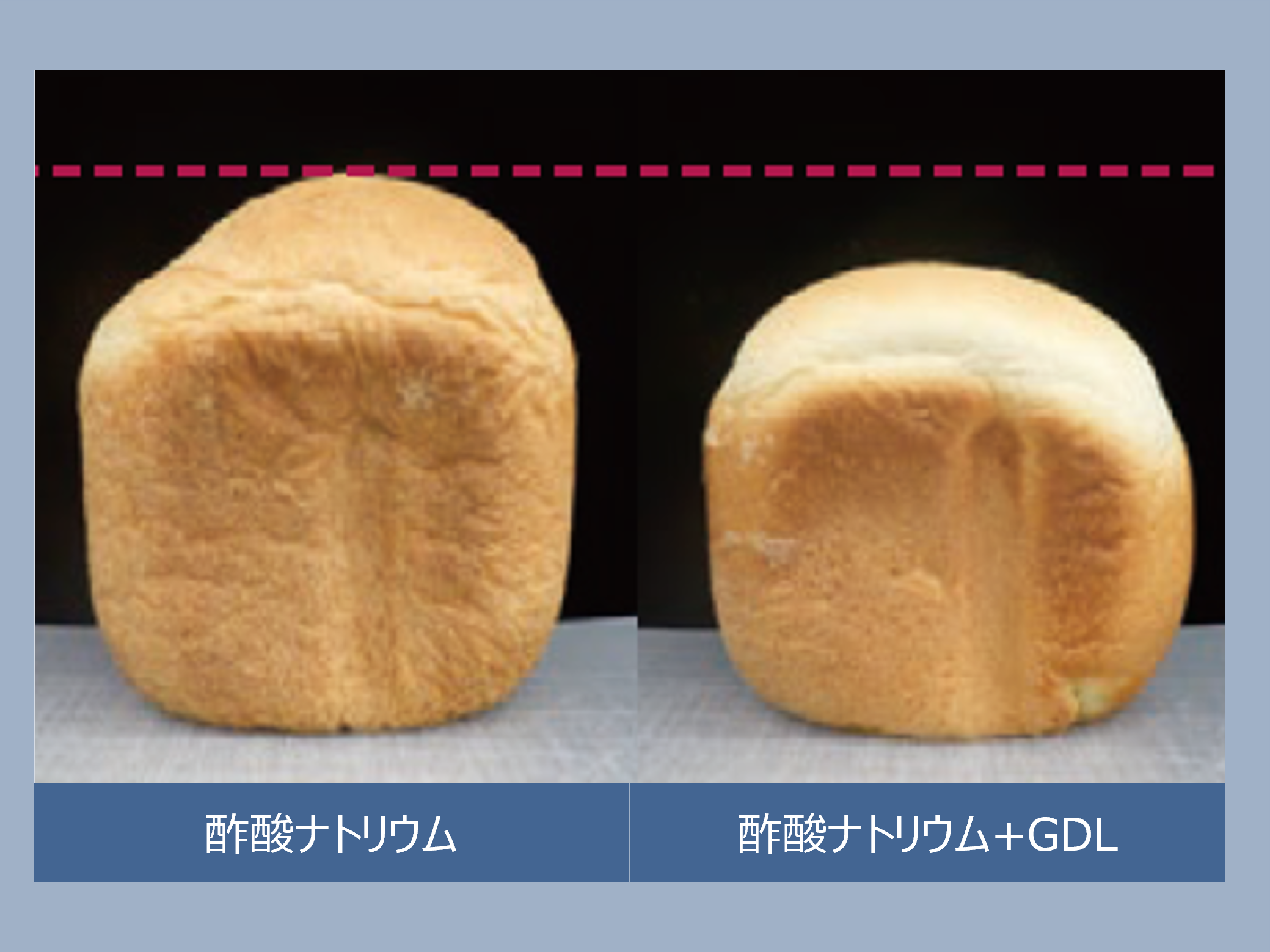

酢酸ナトリウムなどの酢酸系製剤は、酸性条件下で静菌効果が高まるため、pH調整剤との併用が推奨されています。

しかし、pHを過度に下げると、製品のボリューム感が損なわれたり、生地の物性が悪化して食感が低下することがあります。

このように、保存性向上と品質維持のバランスを取るには、多角的な視点で製品設計を行う必要があります。

日持ち向上剤は食品の保存性を高める有効な手段ですが、効果を十分に発揮させるためには、潜在的なリスク「落とし穴」を理解し、適切に対処することが重要です。 不適切な使用は、製品品質に思わぬ悪影響を及ぼすことがあります。

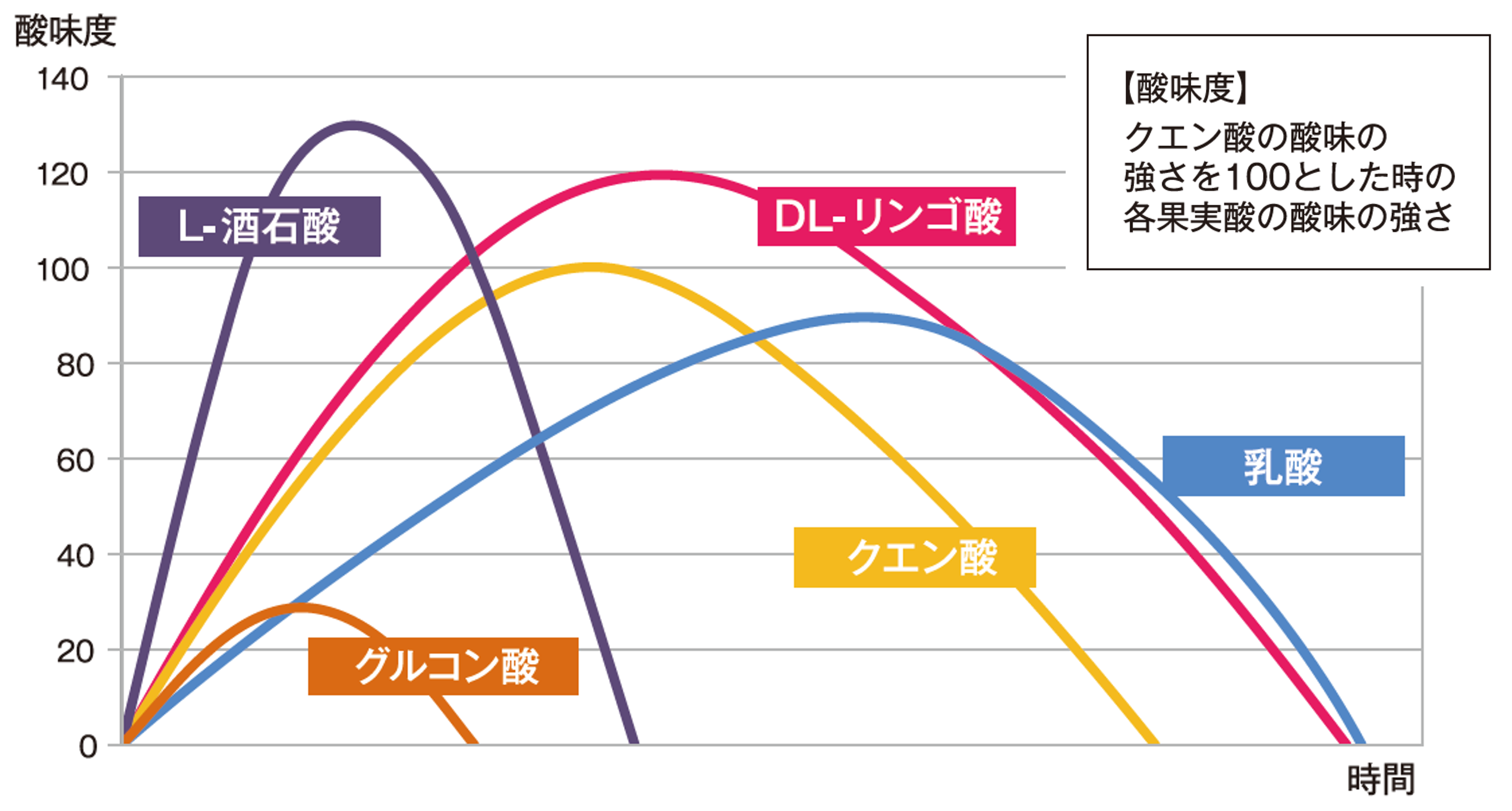

日持ち向上剤に含まれる酸性成分は、製品のpHを調整し保存性を高める目的などで広く利用されています。

しかし、これらの成分は味にも影響を与えるため、使用量や配合バランスには注意が必要です。

例えば、リンゴ酸やクエン酸はpHを下げる効果があり保存性向上に役立ちますが、酸味が強く残りやすい特徴があります。

そのため、優しい味わいが求められる食品や、風味に敏感な製品では、過度な酸味が嗜好性を低下させる恐れがあります。

*当社、官能試験による数値

*当社、官能試験による数値練り製品や食肉加工品では、日持ち向上剤の成分がタンパク質のゲル形成に影響を及ぼし、成形時の割れや崩れ、最終製品の食感悪化の原因となることもあります。

日持ち向上剤の種類や添加量によっては、タンパク質の結着力や弾力性が低下し、製造工程での成形不良や食感の劣化につながる場合があります。

日持ち向上剤を選択する際は、タンパク質との相互作用を十分に検討することが重要です。

ベーカリー製品では、日持ち向上目的で酢酸ナトリウムとpH調整剤を併用することがあります。

酵母による発酵過程において、このpH変化が酵母の活性を阻害し、発酵不良の原因となる場合があります。

これらは、製品のボリュームや食感低下につながるため、酸性剤の反応性や配合バランスに注意が必要です。

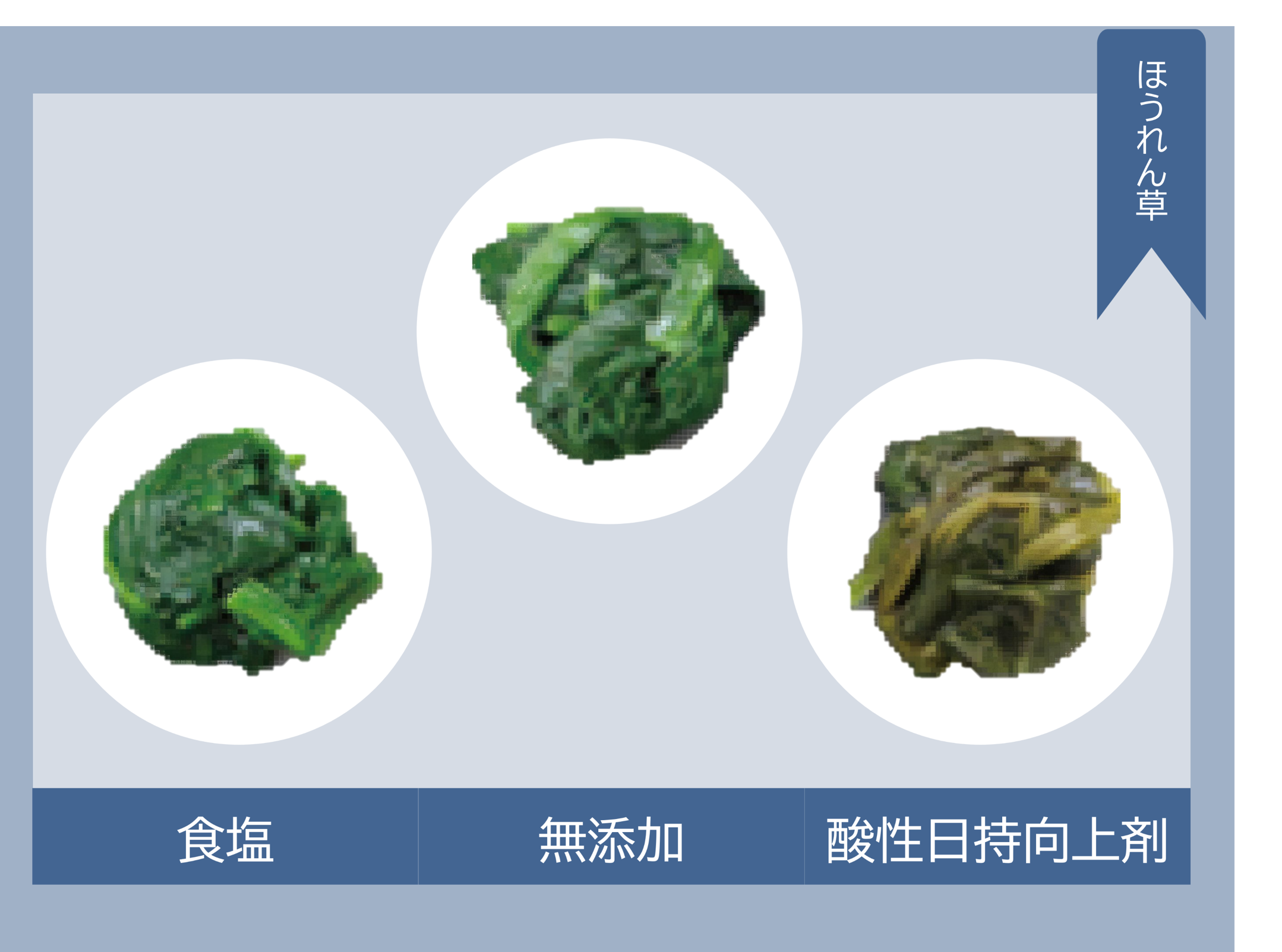

カット野菜やサラダに使用される野菜では、日持ち向上剤の酸性成分が野菜の色素に影響し、予期せぬ変色を引き起こすことがあります。

特に緑色野菜は、日持ち向上剤がpHを下げてしまうことで色素成分の分解を促進し、黄変や褐変が進むことがあります。

適切な日持ち向上剤の選択と処理条件の最適化が重要です。

日持ち向上剤の中には、製品の風味に直接または間接的に影響し、味が「ぼやける」原因となるものもあります。

たとえばリン酸塩系のpH調整剤は、多量に使用すると独特のえぐみや不快な風味を与えることがあります。

また、複数の日持ち向上成分が相互作用し、食品本来の繊細な風味バランスが崩れて全体的に味が平坦化する場合もあります。

官能評価などによる風味の確認が大切です。

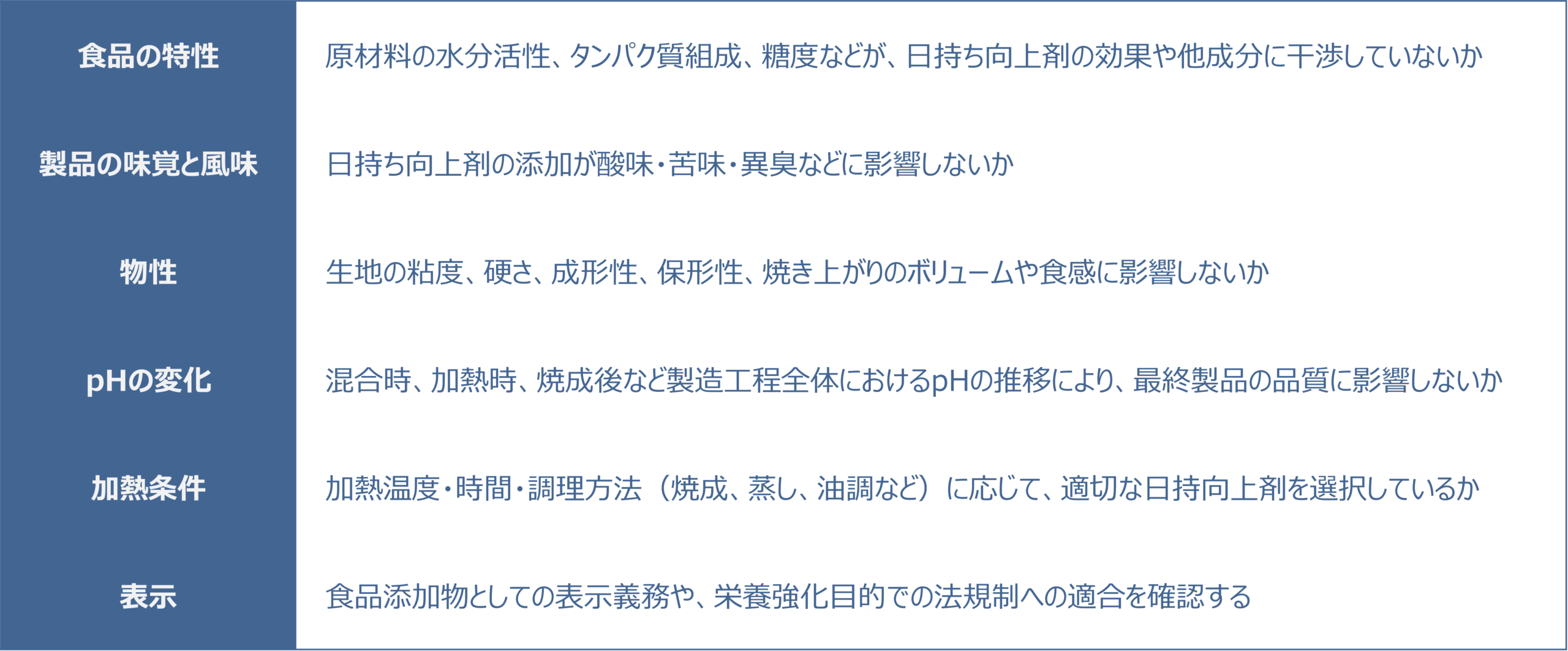

日持ち向上剤のリスクを避け、保存性と品質を両立させるためには、以下のような多角的な視点から製品設計を行うことが重要です。

単に微生物の増殖を抑えるだけでなく、製品の本来の価値を損なわないように総合的に評価し、最適な製剤を選定します。

扶桑化学工業の「コート果実酸™シリーズ」は、このような多角的な製品設計を実現するために開発されました。

独自のコーティング技術により、果実酸を食用油脂で被膜し、芯材有機酸を高含有化します。

これにより、酸味やpH調整効果を必要なタイミングで適切に発揮し、品質劣化を抑えながら有機酸の機能を最大限に活用できます。

扶桑化学工業は、消費者の皆様に安全で美味しい食品を長く楽しんでいただくために、日持ち向上と品質維持を両立させる様々なソリューションを提供しています。

コート果実酸シリーズは粉末状でありながら、他の素材との混合安定性に優れ、常温水中での溶出を抑制する特性を持っています。これにより、製品製造時の安定性が大幅に向上します。

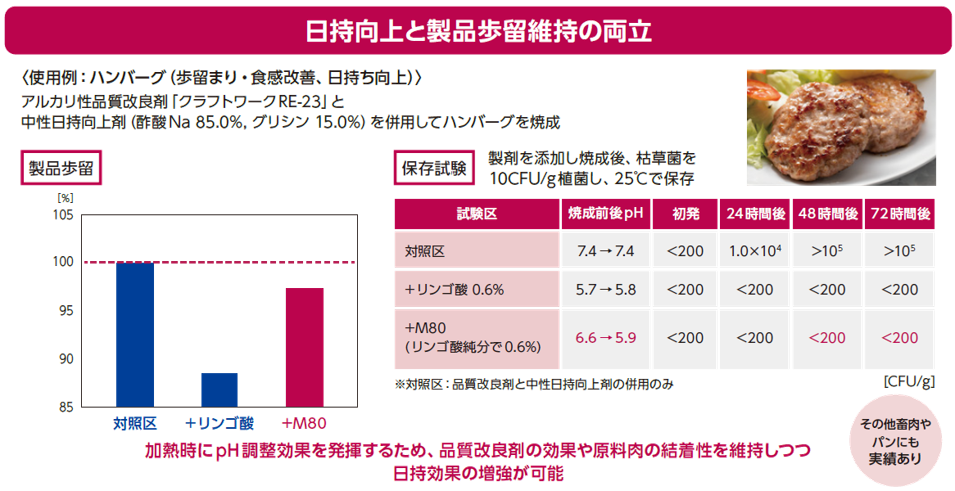

温度依存的な溶出制御により加熱工程中に適切なタイミングでリンゴ酸を放出し、食感や風味を損なうことなく効果的な日持ち向上を実現します。

特に加熱調理を伴う惣菜や畜肉加工品において、製品歩留の向上とロングライフ化に優れた効果を発揮します。

穏やかで持続的なpH調整効果により、デリケートな食品の品質を保ちながら微生物の増殖を抑制します。

本来の食感と風味を維持しつつ、確実な日持ち向上効果をもたらします。