×

味・風味

食品開発において、酸味料は風味調整だけでなく、品質保持や安定性向上にも欠かせない重要な役割を果たします。

しかし、酸味料の選定には製品特性や製造工程、他の素材との相性など様々な要素を考慮する必要があり、開発担当者にとっては複雑な判断が求められます。

本記事では、食品開発での酸味料の主な役割や選定時のポイント、扶桑化学工業株式会社(以下、FUSO)が提供する「コート果実酸™」シリーズの特徴と活用事例について分かりやすく解説します。

一般に「酸味料」として利用される有機酸は、製品に酸味を付与するだけでなく、食品のpH調整や酸化防止、膨張剤の酸性剤としてなど、多様な機能を発揮します。

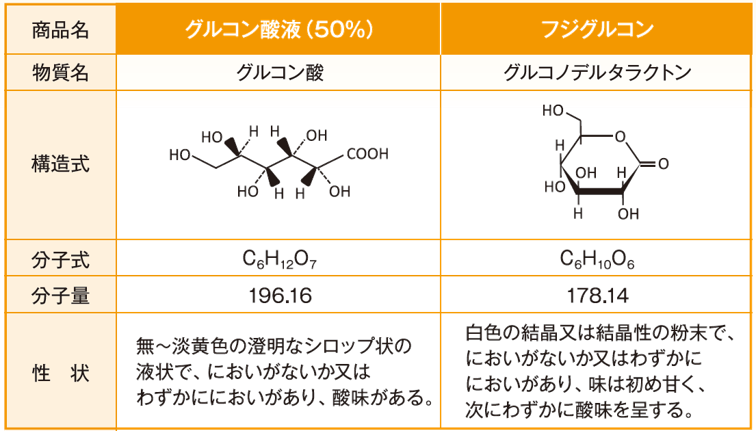

代表的な酸味料と、FUSOが提供している関連製品についてご紹介します。

FUSOの「コート果実酸™G80」は、従来のグルコン酸では解決しきれなかった課題を克服した次世代型の「酸味料」「日持向上剤」です。

温度依存的な溶出制御技術により、加熱中~加熱後に果実酸がより適切なタイミングで放出されるため、製品歩留や食感を損なうことなく、効果的な品質保持とロングライフ化を実現します。

例えば、乳酸はまろやかな酸味とコクが特徴で、主に乳酸発酵によって生成されます。

また、酢酸はお酢の主成分で、酢酸ナトリウム(酢酸Na)は日持ち向上剤として利用され、酸性pH調整剤と併用すると静菌効果が高まります。

FUSOではフマル酸、L-酒石酸、L-アスコルビン酸(ビタミンC)なども取り扱っており、これらは酸味料、pH調整剤、膨張剤、酸化防止剤など様々な用途で利用されています。

酸味料を選ぶ際は、製品の品質や安定性に影響するさまざまな課題に注意が必要です。

多種多様な酸味料の中から最適なものを選ぶには、以下のポイントを考慮することが重要です。

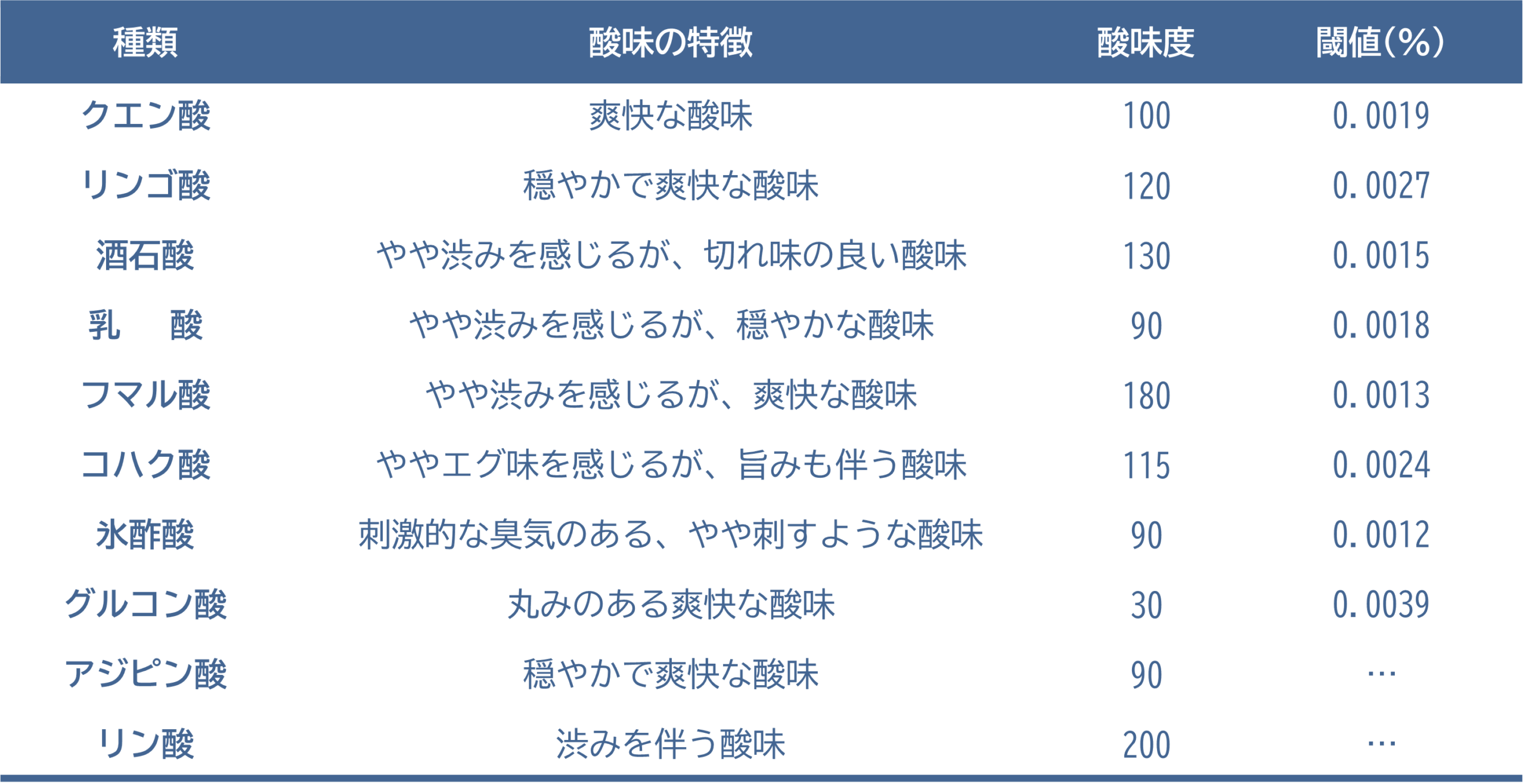

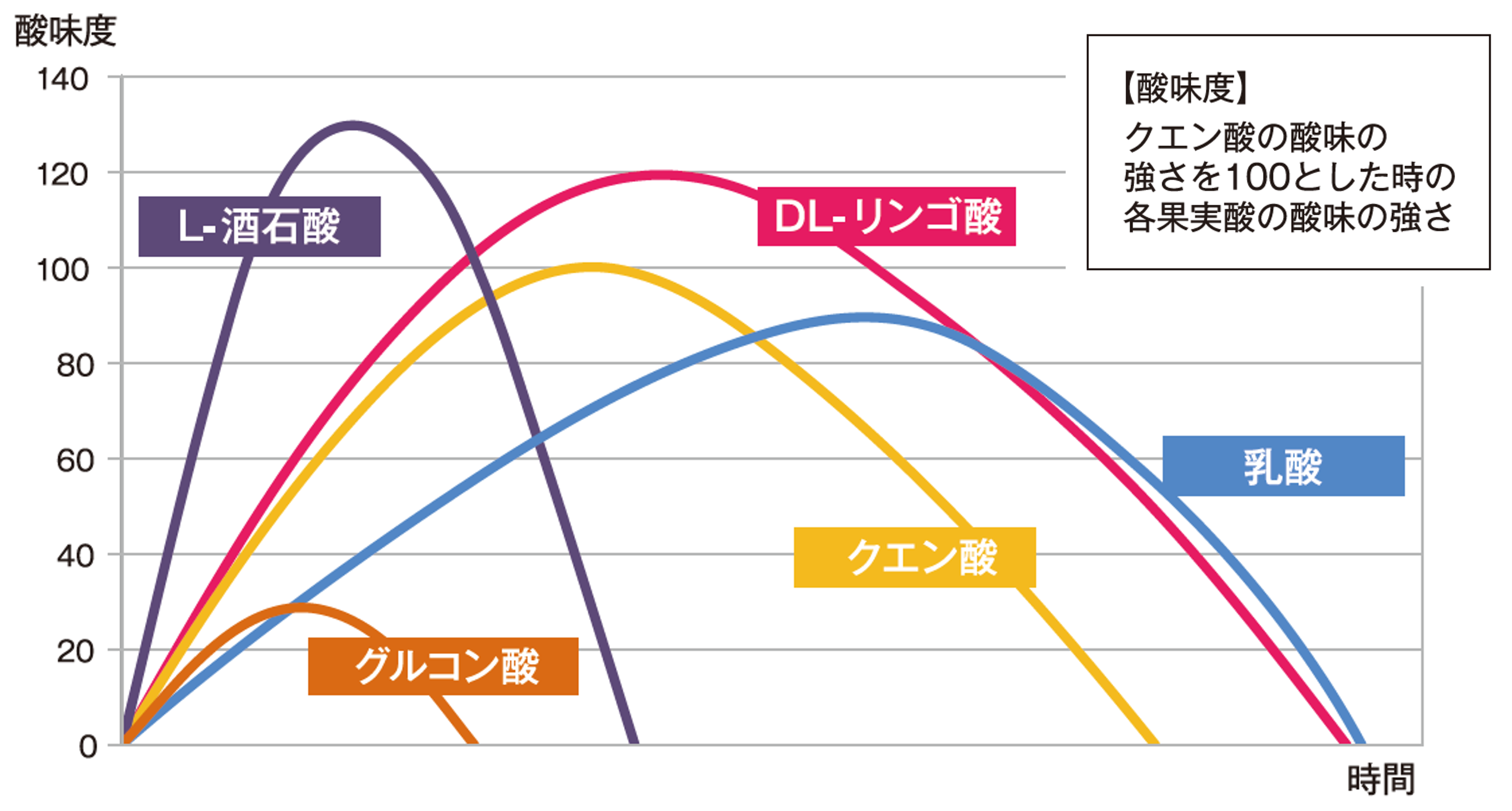

製品に求める酸味の質(爽やかさ・まろやかさ)や強さ、持続性などに合わせて酸味料を選びます。

酸味の発現タイミングや強度の調整によって、消費者の味覚体験や製品コンセプトに合った風味設計が可能です。

*当社、官能試験による数値

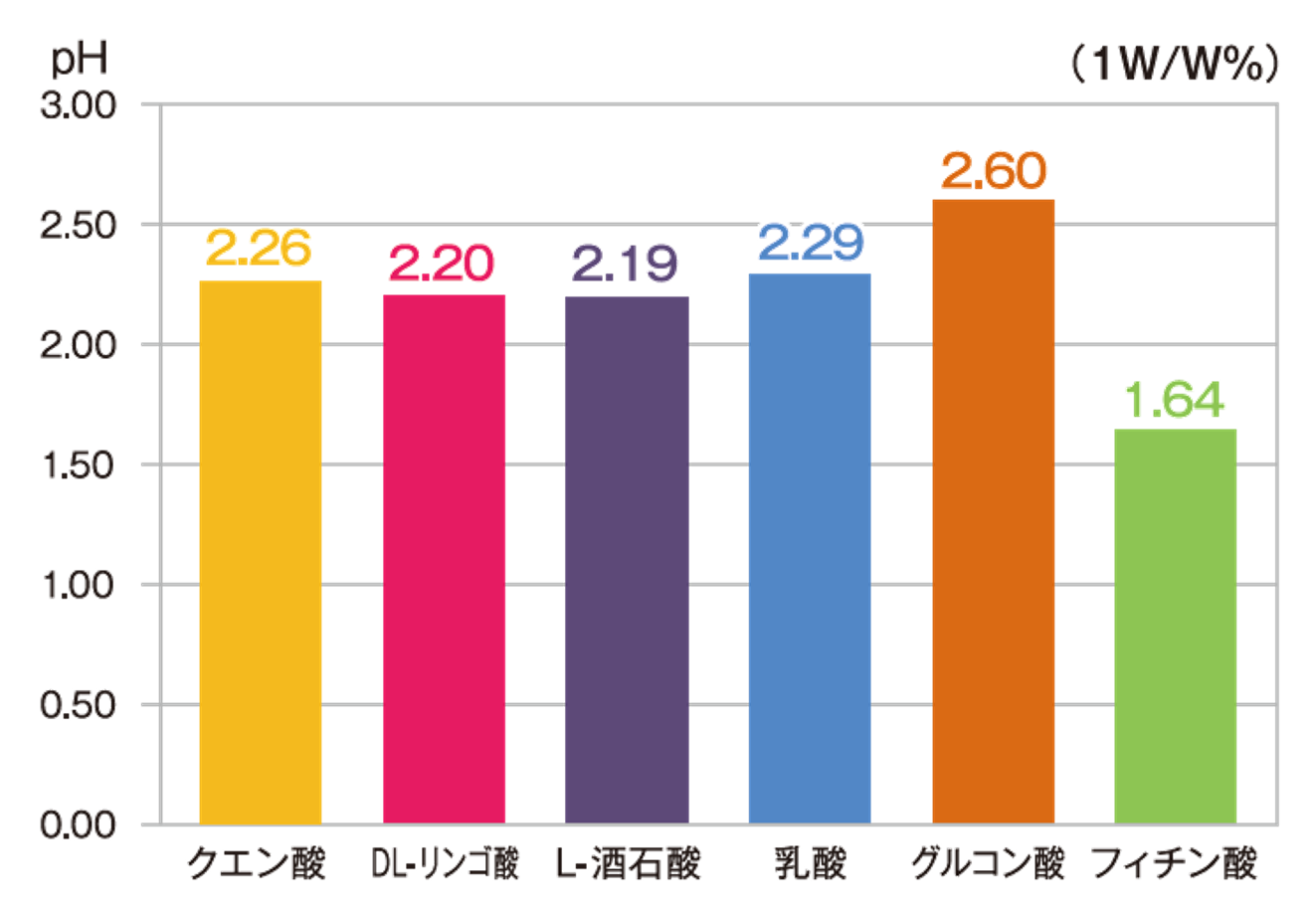

*当社、官能試験による数値pH調整は製品の安定性や保存性に直結します。特に、日持ち向上を目的とする場合は、pH調整剤としての酸味料選定が重要です。

酢酸Naと酸性pH調整剤の併用で静菌効果が高まり、惣菜や製菓・製パンなど、あらゆる食品のロングライフ化を実現できます。

適切なpH管理で微生物制御と品質維持を実現し、流通期間の延長や品質保証につながります。

酸味料が製造工程中の温度や他の材料(特に水分やアルカリ性成分)とどのように反応するかも重要です。

例えば、高温下で加水分解しやすい成分や、炭酸塩と反応して二酸化炭素を発生する酸味料は、風味や外観に影響を与えることがあります。

使用条件に応じた適合性評価を事前に行うことで、製品の安定性と狙い通りの味設計が可能になります。

粉末酸味料は粒子径が混合性や分散性に大きく影響します。

粒径が大きいと比重差による分級が起きやすくなります。

適切な粒径設計により、他の粉末原料と均一に混合でき、品質劣化の抑制や安定した製品作りにつながります。

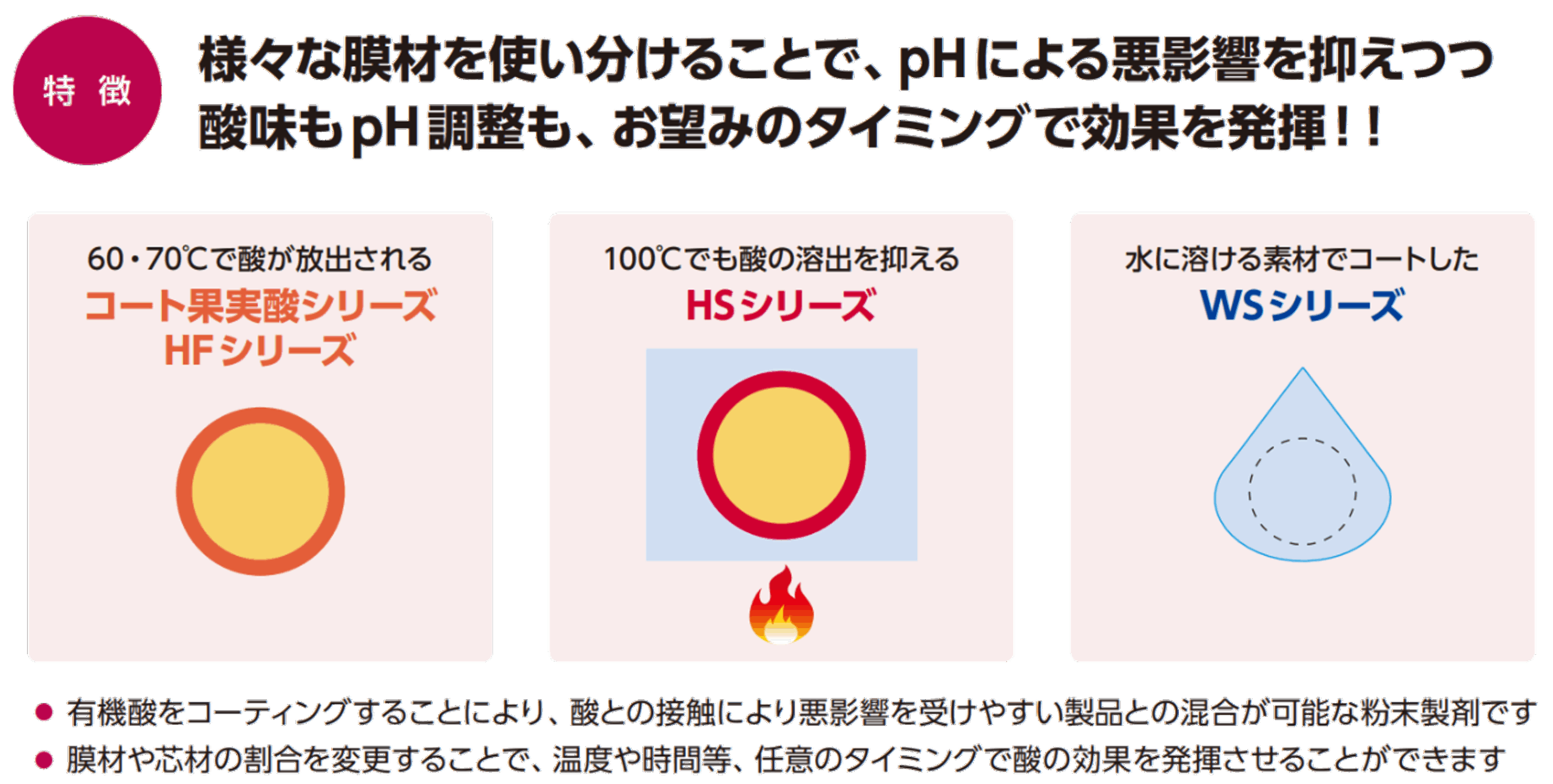

FUSOでは、食品開発における様々な課題に対応するため独自のコーティング技術を応用した「コート果実酸™」シリーズを提供しています。

粉末状態での他素材との混合安定性に優れ、製品の品質劣化を抑制します。

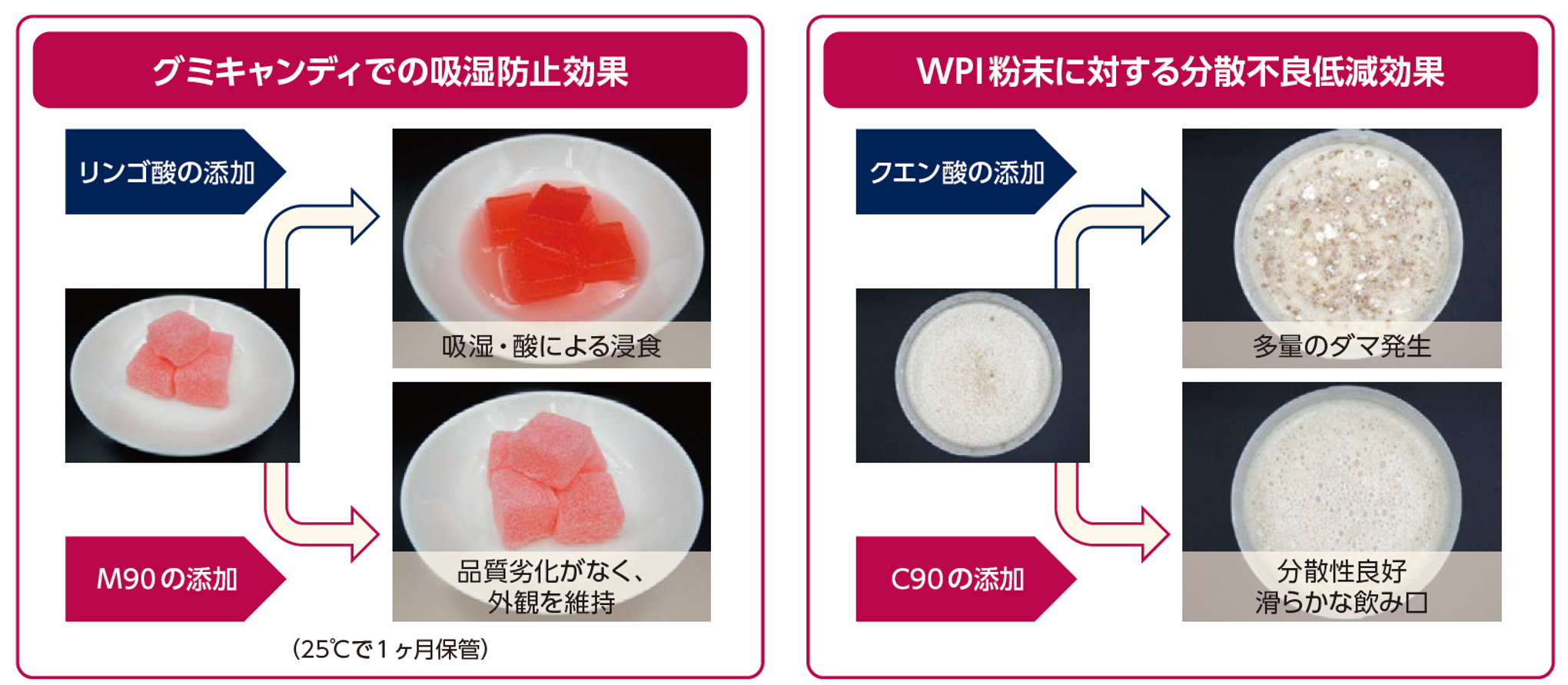

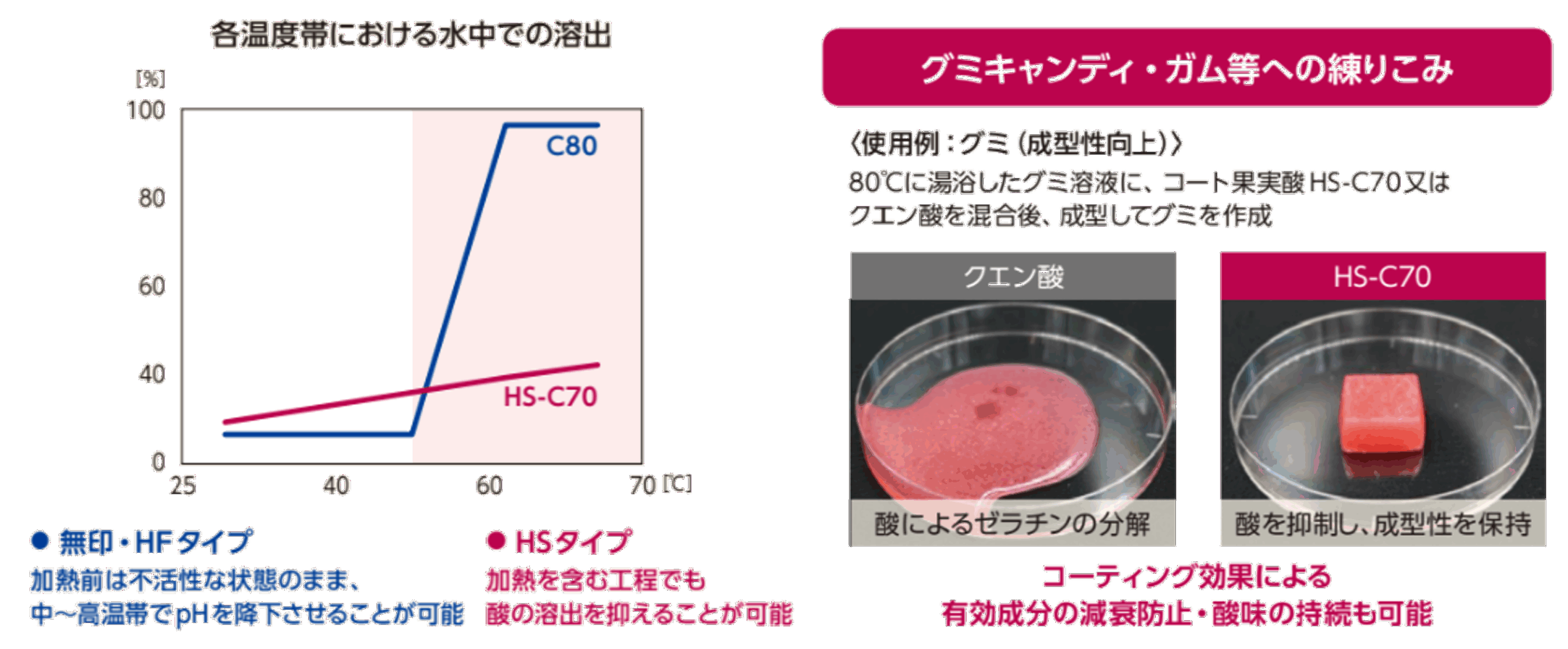

常温水中では徐放性を持ち、約70℃の加熱や磨砕でクエン酸の酸味やpH降下作用を発揮します。特にC90は、溶出やpH降下開始を遅らせることができ、酸味のタイミングや強度調整が可能です。打錠成形性や保形性の向上、WPI粉末の分散不良解消にも役立ちます。

他素材との混合性に優れ、湿潤時にリンゴ酸としての酸味やpH降下を示します。吸湿や酸による浸食を防ぎ、外観品質を維持します。

コート果実酸シリーズの中でも特に耐熱性が高く、100℃まで対応可能です。

高温での溶出が抑えられるため、加熱・殺菌工程が必要な食品でも原料の物性に悪影響を与えず、期待する酸味を付与できます。

酸味料は食品の品質、風味、保存性に深く関わる重要な素材であり、その選定には多角的な視点が必要です。

FUSOの「コート果実酸™」シリーズは、独自のコーティング技術により、従来の酸味料が抱えていた吸湿性や他素材との相性、作用タイミングの課題を解決し、食品開発に新たな選択肢を提供します。

酸味料選定の際は、ぜひFUSOの製品をご検討ください。

詳しい情報やご相談は、扶桑化学工業株式会社ライフサイエンス事業部までお問い合わせください。