×

色調

日持ち

pH調整剤は、食品の安全性と品質を守るために欠かせない添加物です。

食品のpHを適切にコントロールすることで、保存性を高め、色・風味・食感を維持し、製造プロセスの安定化にも貢献しています。

扶桑化学工業株式会社(以下、FUSO)は、多様な食品用途に対応した高品質なpH調整剤を提供し、食品の品質向上に貢献しています。

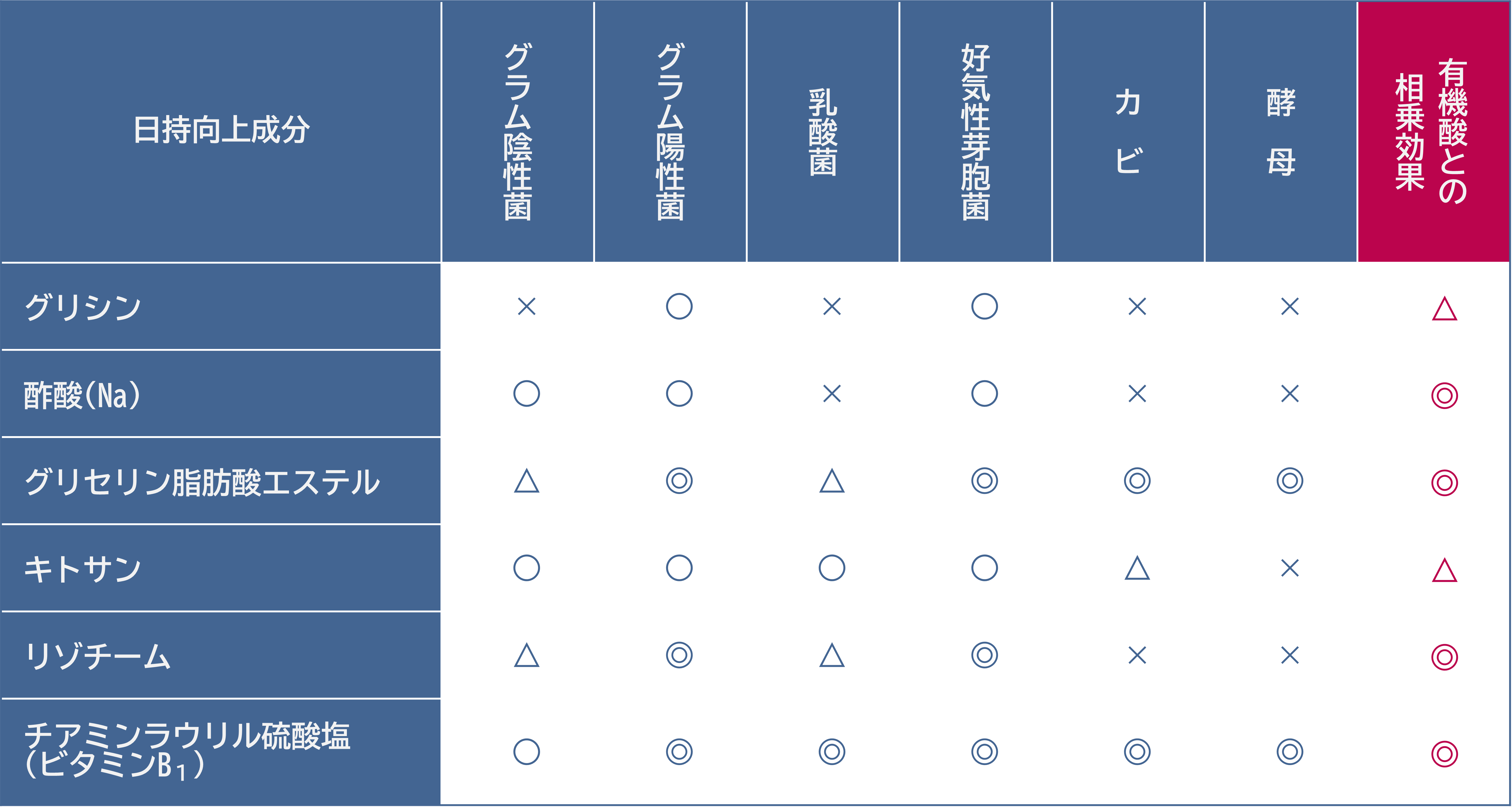

食品のpHを適切な範囲に調整することで、微生物の増殖を抑え、食中毒や腐敗のリスクを低減できます。

特に、食品を酸性側に調整することで多くの腐敗菌や食中毒菌の活動を効果的に抑制し、賞味期限の延長に役立ちます。

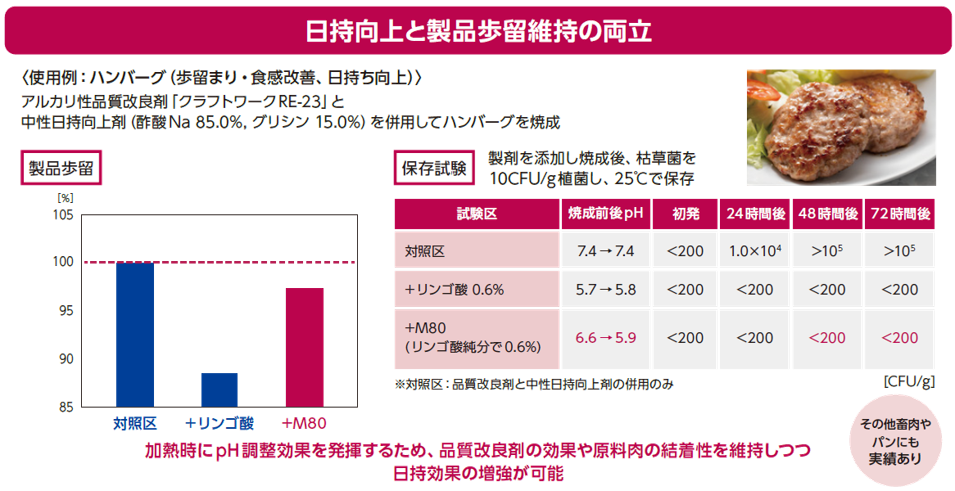

また、「pH調整剤」は他の「保存料」や「日持向上剤」と併用することで相乗効果を発揮します。

たとえば、酢酸ナトリウムなどは酸性域で静菌効果が高まり、微生物の制御に有効です。

さらに、ビタミンCなど酸化しやすい栄養素の安定化や、食品本来の色調・風味の保持にも重要な役割を果たしています。

pH調整によって、酸味や苦味、えぐみなどの風味を整え、食品本来の美味しさを引き出せます。

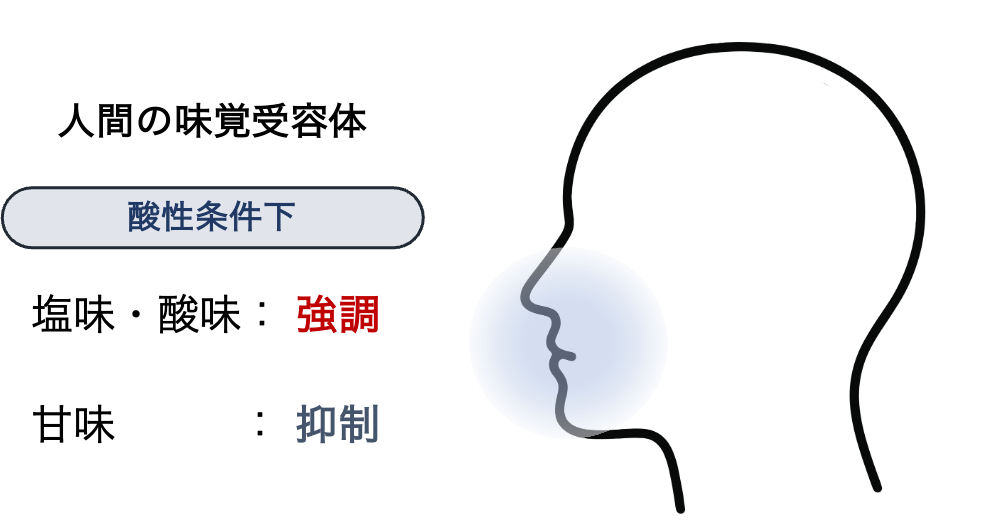

人の味覚はpHによって大きく変化します。たとえば、酸性では甘味が抑えられ、塩味や酸味が強調される傾向にあります。

また、タンパク質由来の苦味やアミノ酸のえぐみも、pHの微調整によってマスキングが可能です。

特に、醤油や味噌などの発酵食品ではpHバランスが旨味の調和に大きく影響します。

食品の変色には、酸化反応や酵素的褐変、メイラード反応によるものがあります。

pH調整により、これらの反応を抑え、食品の色調を美しく保ちます。

たとえば、ポリフェノールオキシダーゼやペルオキシダーゼなどの酸化酵素は、酸性域で活性が低下します。そのため、リンゴや桃、じゃがいもの褐変は、pHを4.0以下に調整することで大幅に抑えられます。

メイラード反応は、中性~アルカリ域で顕著に進行するため、pHを酸性域に調整することで褐変を遅らせることができます。

適切なpHを保つことは、乳製品やソースなどの安定した物性維持にも不可欠です。

タンパク質は等電点付近で凝集しやすく、たとえば乳に含まれるカゼインはpH4.6付近で凝固します。

その性質はヨーグルトなどの製造時に利用されますが、食品によっては製品不良とみなされる場合もあるため、pH管理が非常に重要です。

また、マヨネーズやドレッシングなどの乳化食品では、pH調整によって乳化状態を安定させ、油と水の分離を防ぐことができます。

野菜や豆類などの煮崩れは、見た目の悪化や歩留まり低下の原因となります。

pHを調整することで、加熱時の細胞組織の保持力が向上し、煮崩れを防ぐことができます。

野菜の細胞壁は酸性環境で安定しやすく、加熱による軟化を遅らせますが、逆にアルカリ性になると細胞壁が壊れやすくなり、煮崩れが起こりやすくなります。

pHを5〜6程度に調整することで、型崩れしにくい仕上がりが得られます。

pH調整剤の使用でよく問題となるのが、風味バランスへの影響です。

酢酸やクエン酸などを多量に添加すると、酸味や酸臭が強くなり、食品の味が鋭くなったり、不自然な風味になることがあります。

これらの風味変化は消費者の嗜好性を下げ、商品価値の低下につながります。

こうした課題への対策として、複数のpH調整剤のブレンドや、緩衝性の高い成分の併用など、風味への影響を最小限に抑える技術開発が進められています。

pH調整は、食品の色にも大きく影響します。アントシアニンやクロロフィルなどの天然色素は、pHによって色調が変わります。

たとえば、クロロフィルは酸性で褐緑色のフェオフィチンに変化し、退色の原因になります。

アントシアニンは酸性で赤色を呈しますが、pHが上昇すると紫や青、緑色に変化します。

タンパク質を主成分とする食品では、pH調整が非常に重要です。

乳製品や卵などのpHが適切でない場合、タンパク質が変性・凝固し、意図しない固まりや分離が生じることがあります。

ヨーグルトやチーズではこの凝固を利用しますが、乳飲料などでは品質不良となります。

卵白に含まれるタンパク質(アルブミン)は酸性で凝固しやすくなり、マヨネーズやカスタードクリームの製造ではpH管理が必要です。

また、非加熱時と加熱時で適切なpHが異なるため、食品の品質にpH調整剤が重要な役割を果たします。

これらpH調整の失敗は分離や食感劣化につながります。

食品開発の試作と量産では、pHの管理に差が生じやすくなります。

製造規模や原材料ロットによるばらつき、攪拌や加熱・冷却プロセスの違いが、pH変動の要因となります。

小規模試作でうまくいったpH条件でも、大量生産時には攪拌不足による局所的なpH変動や緩衝能力の変化が発生しやすく、品質安定性の確保が課題となります。

pH調整剤の効果は、添加タイミングや混合順序、溶解時の温度条件に大きく左右されます。

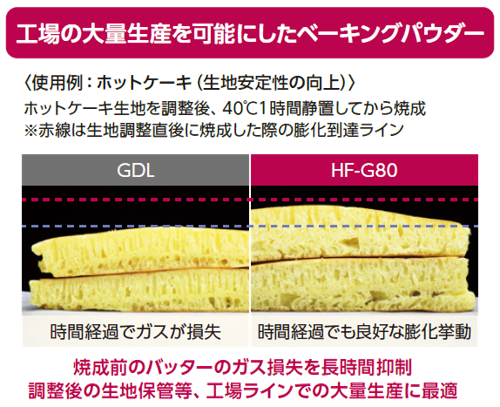

たとえば、ベーキングパウダーの酸性剤が早く反応しすぎると、焼成前にガスが抜けて生地のボリュームが不足する場合があります。

pH調整剤の種類や添加方法、温度管理が製品品質に直結します。

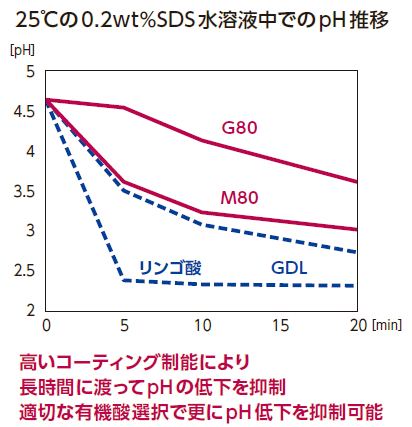

コート果実酸シリーズは、食用油脂で果実酸をコーティングした粉末タイプのpH調整剤です。

反応タイミングをコントロールできるため、用途に応じた酸味やpH調整効果を狙ったタイミングで発揮できます。

独自の単核コーティング技術で有機酸の高含有化と鋭敏な反応制御を実現しています。

常温水中での溶出が抑えられ、70℃程度の加熱や磨砕でリンゴ酸の酸味・pH降下作用を発揮。畜肉加工品や水産練り製品に。

粉末の混合安定性が高く、湿潤時に酸味・pH降下作用を発揮。製菓や発泡食品向けに。

常温での溶出抑制、加熱でグルコン酸として緩やかなpH降下作用。低酸味でイースト発酵を阻害せず、パンのボリュームアップや日持ち向上に。

バッター生地で徐放性があり、加熱ですぐにpH降下。ベーキングパウダーや製菓用pH調整剤に。

キプカロン®シリーズは、食品の色(Color)を長く(Long)キープ(Keep)するために開発された酸化・褐変防止製剤です。

ビタミンCを主成分とした酸性タイプ。

果物や野菜の酵素的褐変を抑制し、ポテト、ナス、白菜、アボカド、リンゴ、桃、バナナ、ごぼう、里芋、長芋など幅広い食材に対応。

浸漬、スプレー、直接添加により、多様な加工方法に対応可能です。

アボカド(カット・ピューレ)の変色防止に効果を発揮します。また、カットレタスの断面褐変防止にも有効です。

根菜類(ごぼう・里芋・長芋)の変色防止にも利用されています。

果実酸を厳選し独自配合したアルカリ性タイプ。

緑色野菜のクロロフィル色素の退色抑制や、畜肉・水産物のミオグロビンの酸化・変色防止に活用できます。

直接添加、練り込み、浸漬、粉まぶし、インジェクションなど多様な使い方が可能です。