×

色調

酸化

日持ち

食品の褐変や変色は、野菜や果物だけでなく、肉や魚、抹茶などの加工食品にも生じます。

これらの主な原因は酸化反応と酵素反応であり、見た目の品質や風味を損ね、消費者の購買意欲を著しく低下させます。

そのため、食品製造や流通時における褐変・変色は、フードロス問題の共通課題です。

食品の褐変は「酵素的褐変」と「非酵素的褐変」の2種類に分けられます。

酵素的褐変は、主にカットされた果物や野菜で起こります。

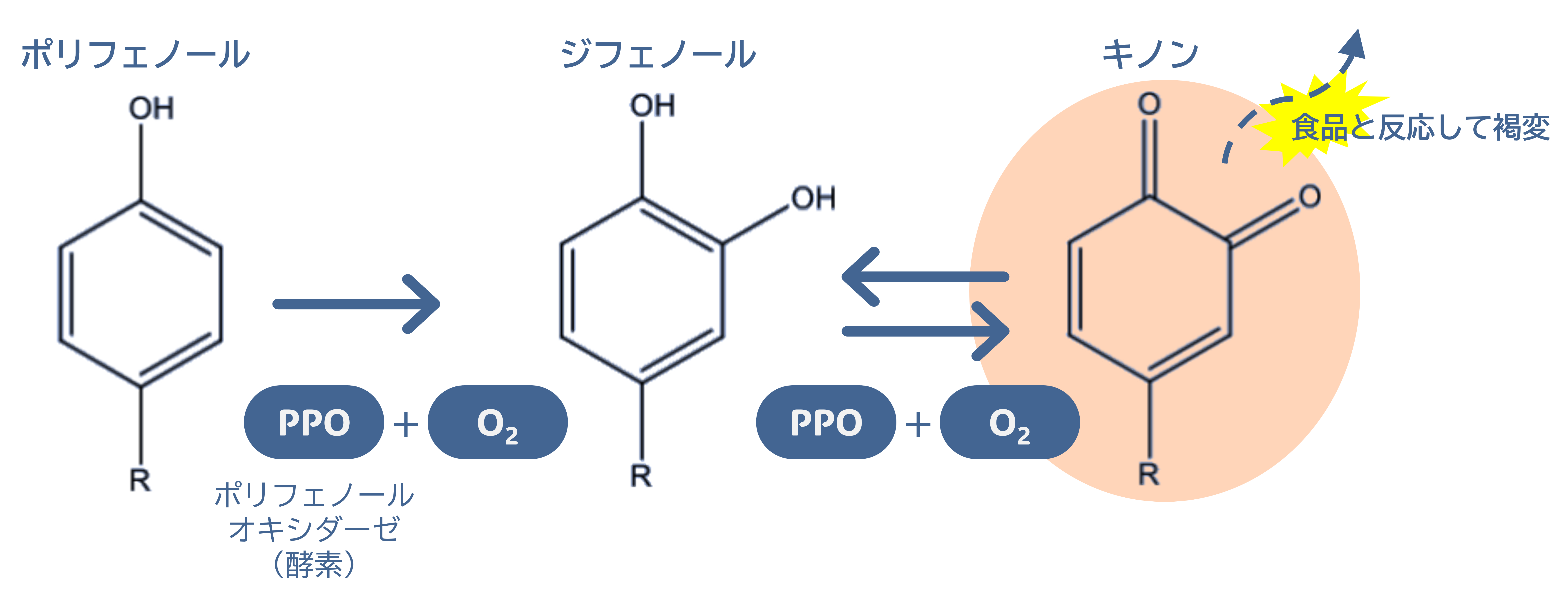

褐変の主な原因は、ポリフェノールオキシダーゼ(PPO)という酵素です。

PPOはポリフェノールをキノンまで酸化させ、その活性によって褐変が生じます。

PPOのひとつにチロシナーゼがあり、チロシナーゼは特にチロシンというアミノ酸を基質として働きます。

例えば、じゃがいもではカットによりチロシンが空気に触れ、チロシナーゼが作用することによってメラニン色素(褐色物質)が生成されます。

これら酵素的褐変は、リンゴ、桃、バナナ、アボカド、じゃがいも、ナス、白菜、レタスなどでよく見られます。

非酵素的褐変は、酵素を介さずに糖とアミノ酸が反応するメイラード反応や、ビタミンCの酸化分解、カラメル化反応などによって起こります。

これらの反応は温度やpH、水分活性、反応時間などの条件で促進され、加熱処理や長期保存条件下で特に顕著です。

食品によっては望ましい風味や色調を生む場合もありますが、多くの場合、品質劣化の指標となります。

食品の色素は外部環境や化学反応によって退色や変色を起こし、見た目の品質に大きな影響を与えます。

主な色素の変化メカニズムは以下の通りです。

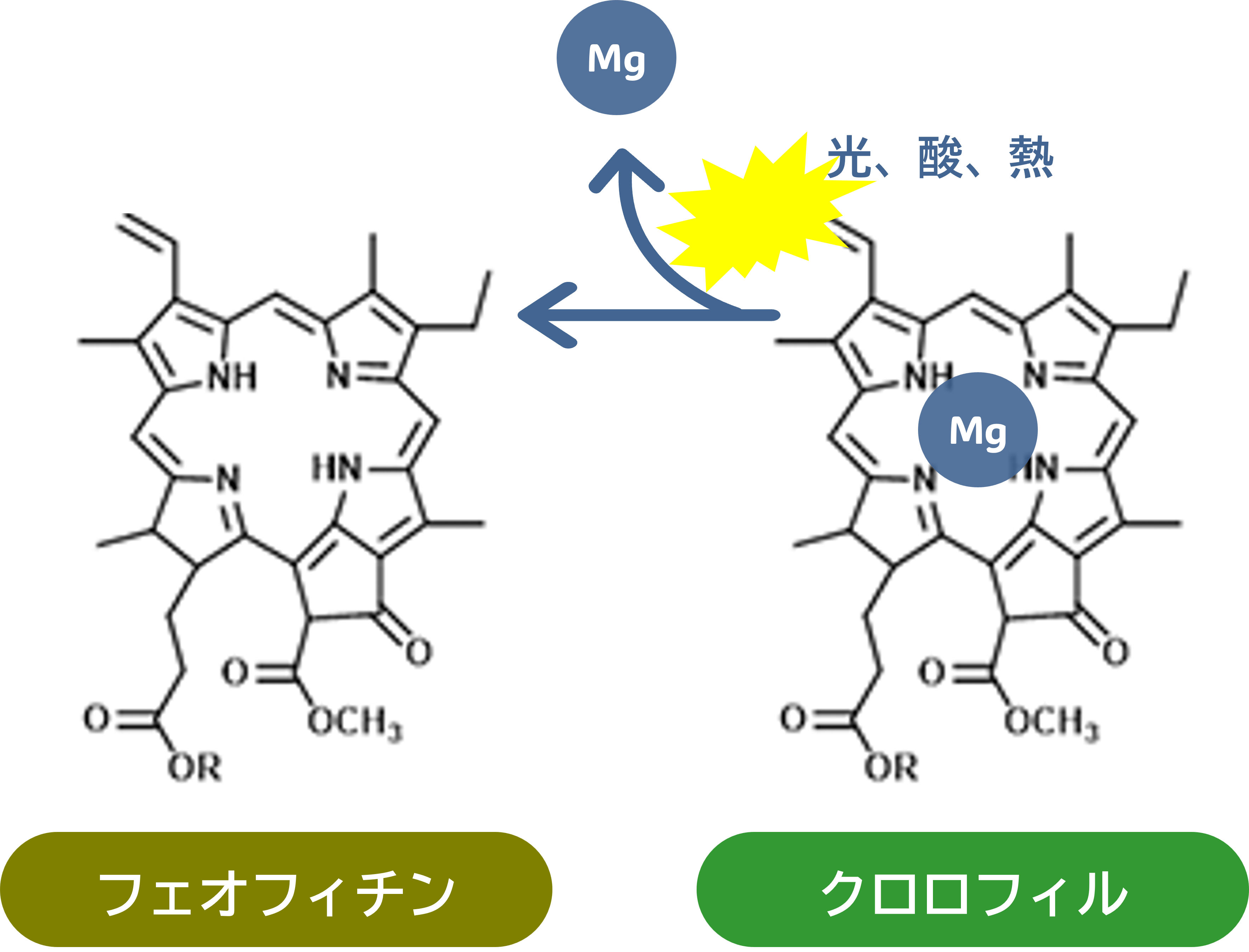

緑色の色素であるクロロフィルは、ポルフィリン骨格にマグネシウム(Mg)が配位した構造を持ち、非常に不安定です。

酸(pH5以下)、熱、特に光の影響でMgが離脱し、褐緑色のフェオフィチンへ変色します。

さらに光照射を受けたクロロフィルは励起状態となり、酸素と反応して一重項酸素(活性酸素種)を発生させ、不飽和脂肪酸を酸化し、風味劣化につながります。

肉や魚の赤色は、筋肉細胞の色素タンパク質であるミオグロビンによるものです。

新鮮な肉は紫赤色の還元型ミオグロビンですが、空気中の酸素と結合すると鮮赤色のオキシミオグロビンに変わります。

さらに酸化が進むと褐色のメトミオグロビンとなり、この変化は不可逆的です。

ミオグロビンの酸化防止は、畜肉や水産物の鮮度保持に非常に重要です。

カット・損傷などにより空気中の酸素に曝され、酵素的褐変の他、脂質の酸化、ミオグロビンの酸化など、様々な褐変・変色反応の主要な要因です。

光はクロロフィルの退色や脂質の酸化を強く促進します。特に、中身が見えるパッケージの食品や、ショーケースに陳列される食品で問題となります。

低温保存は褐変反応を遅らせますが、冷凍・解凍時には氷結晶の形成によって細胞構造が損傷し、ドリップが発生します。

ドリップが抜けた後の組織内には空隙が生じてポーラス構造となり、この結果、酸素との接触面積が増加することで褐変を促進します。

なお、フライ麺やフリーズドライ製品など、製造工程で意図的にポーラス構造を付与した食品でも、同様に酸素と基質の接触が増えるため、褐変や変色が起こりやすい点に留意が必要です。

加熱や高温保管によって酵素活性や酸化反応が促進され、褐変・変色が起こりやすくなります。

特に、調理加工時の高温や、保存中の温度管理が不十分な場合、脂質やタンパク質の変性、酵素反応の活性化による褐変・変色の原因となります。

ビタミンC、ビタミンE、植物抽出物などの抗酸化剤を食品に添加することで、酸化反応を抑制し、風味劣化や変色を防ぎます。

添加物の選択や使用量により、最終製品の風味や表示への影響が考慮されます。

褐変・変色に関与する酵素の活性は酸性条件下で低下するため、酸性の添加物を加えることが有効です。

褐変・変色の原因となる酵素を失活させるために、ボイルやブランチングなどの加熱処理が行われます。

冷蔵や冷凍などの低温環境は、化学反応や酵素反応の速度を遅らせ、劣化を抑制します。

酸素との接触を遮断することで、酵素的・非酵素的褐変や脂質酸化による風味劣化を抑制します。

利点としては高い効果が得られますが、真空状態の維持や包装材のピンホール対策など、管理が重要です。

外部の光や酸素などの環境要因を遮断できるため、高い褐変・変色抑止効果を期待できます。

一方、内容物の視認性が下がり消費者へライブ感のある訴求が難しくなる、包材不良による品質劣化などのリスクもあります。

FUSOの製品は、さまざまな食品の褐変・変色防止に貢献しています。

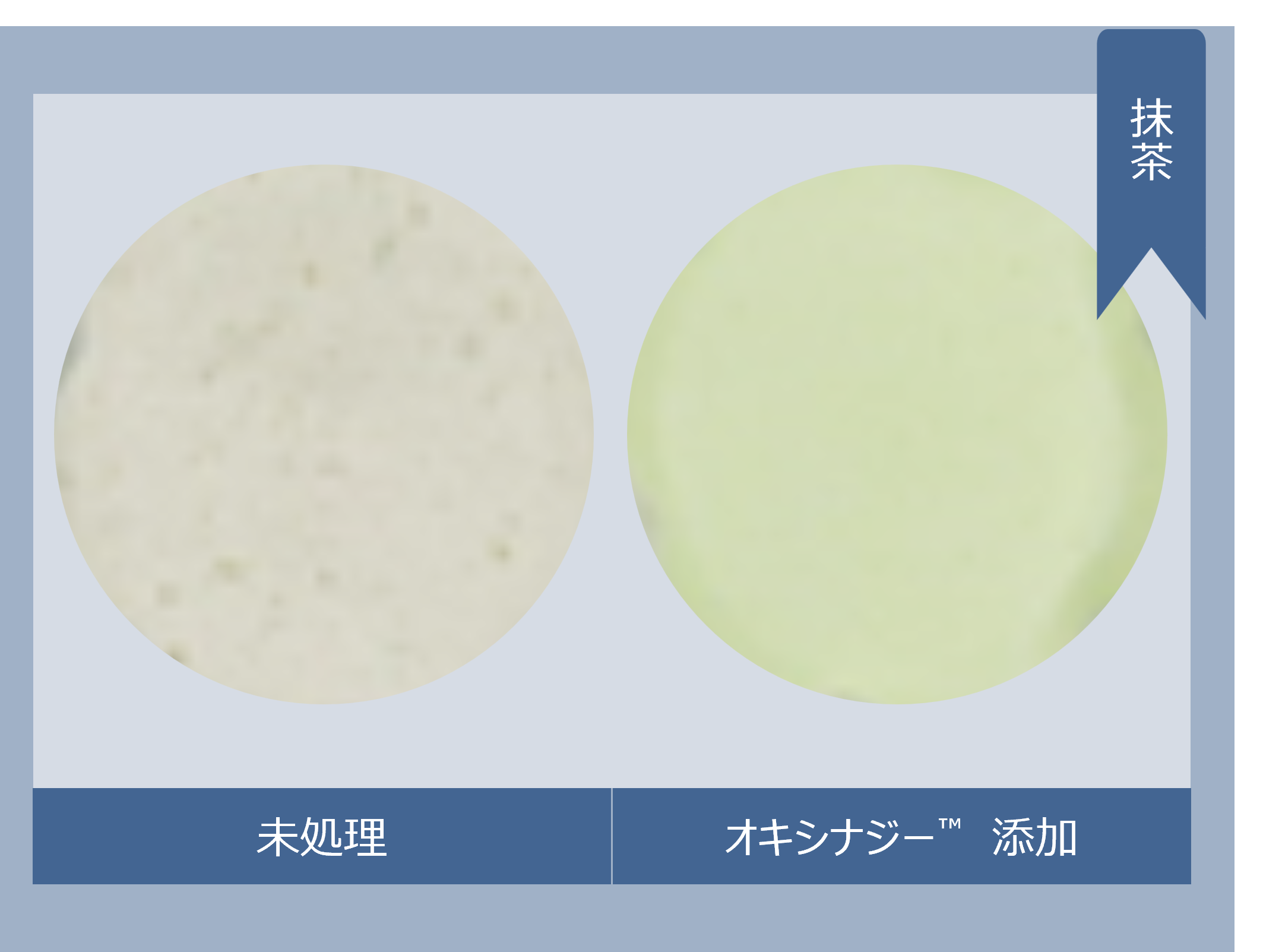

>【詳細はこちら】抹茶の変色・風味劣化防止事例|クロロフィル色素含有食品に対するアプローチ

使用製剤:オキシナジー™

条件:抹茶クリームや抹茶ドーナツに0.25~0.5%添加し、光照射。

効果:ビタミンE粉末添加区と比較して、品質劣化するまでの期間をおよそ2倍に延長し、油臭さを抑制。

>【詳細はこちら】肉類の変色防止事例|ローストビーフや冷凍ハンバーグなど

使用製剤:キプカロン®T

条件:肉重量の1%をインジェクション処理。

効果:カット後の褐変や酸化臭を抑制し、日持ちを向上。

使用製剤:キプカロン®T、またはキプカロン®TG

条件:肉重量の1%を解凍後に粉まぶし。赤身のステーキ肉には「キプカロン®T」、脂身の多いステーキ肉には「キプカロン®TG」を使用。

効果:表面の変色と風味劣化(獣臭)を抑制。

使用製剤:オキシナジー™

条件:ミンチ肉重量に対して0.1~0.2%を練りこみ添加。

効果:酸化臭を抑制し、作りたての香りを保持。短期間の常温~チルド流通品から長期間の冷凍流通品まで対応可能。

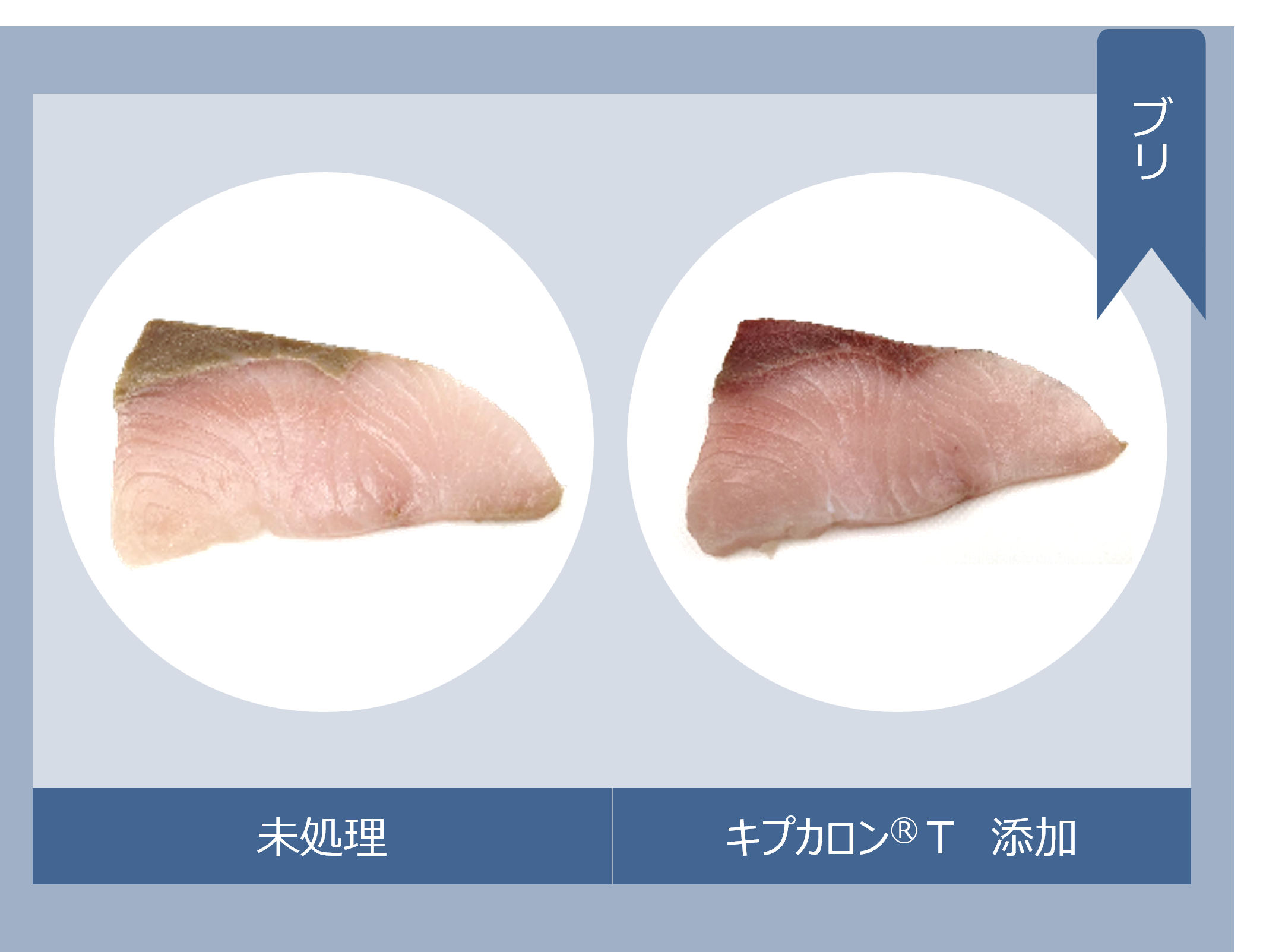

>【詳細はこちら】魚類の酸化・変色防止事例|マグロ・ブリ刺身やネギトロなど

使用製剤:キプカロン®T、またはキプカロン®TG

条件:マグロの柵では「キプカロン®T」を粉まぶし、または2.0%にて浸漬。脂分が多い中トロやネギトロでは、「キプカロン®TG」を粉まぶし、または2.0%添加。

効果:冷蔵保存(10℃)72時間後および、冷凍保存(-20℃)にて6ヶ月以上の褐変を抑制。

使用製剤:キプカロン®T

条件:1.0~3.0%水溶液に、血合い部位を15分間浸漬。

効果:2%溶液にて最適な色調バランスで褐変を抑制。

>【詳細はこちら】アボカドの変色・酸化防止事例|ピューレや冷凍カット品など

使用製剤:キプカロン®FR

条件:ピューレに2.0%添加、冷凍カット品は2%水溶液で浸漬処理。

効果:ピューレでは変色抑制、冷凍カット品では解凍後の褐変を防止。

>【詳細はこちら】カット果物(生・冷凍)の変色・酸化防止事例|リンゴ、バナナ、桃

使用製剤:キプカロン®FR

条件:適量をカット品に浸漬処理。

効果:経時的な変色を抑制。

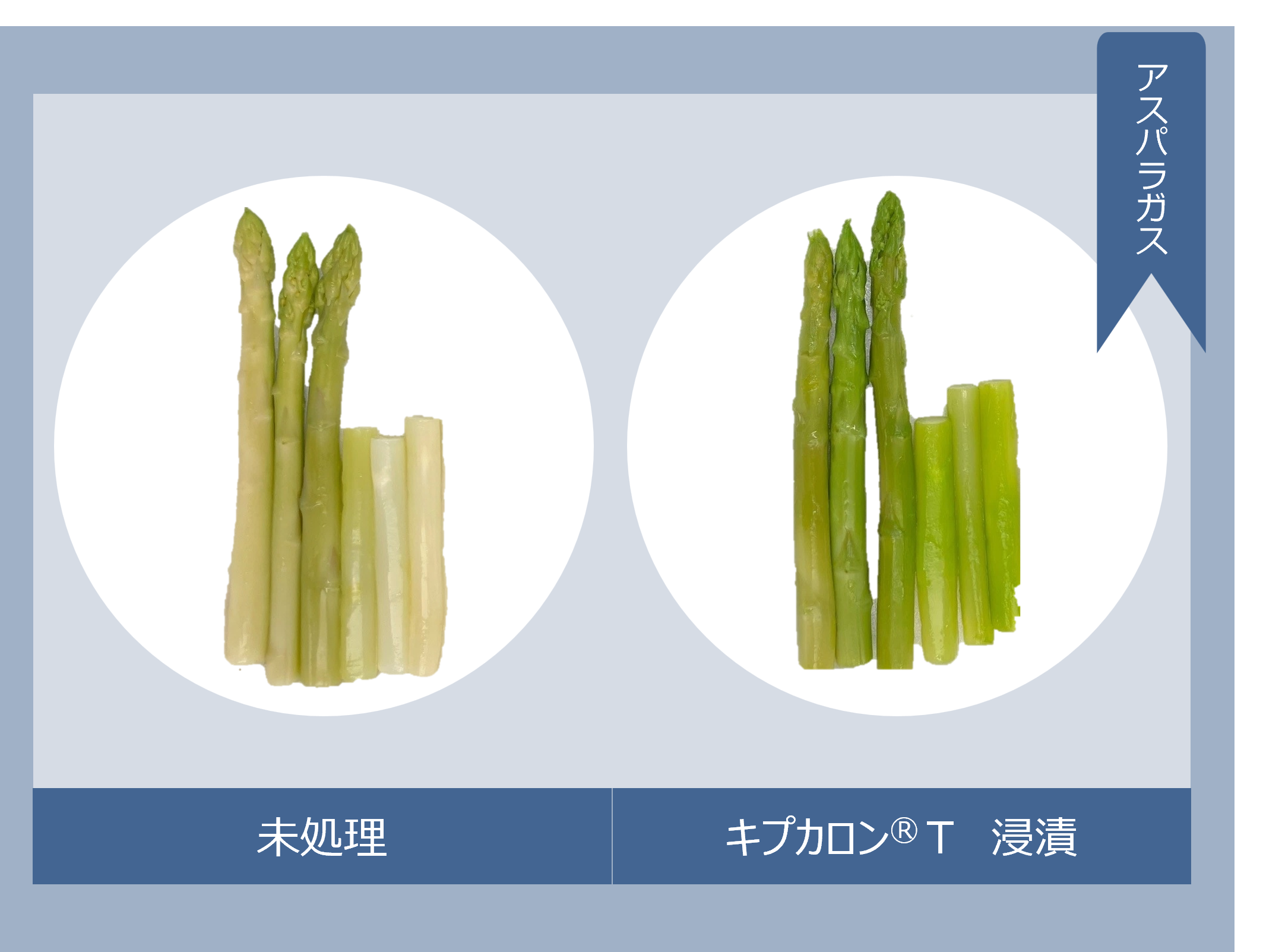

使用製剤:キプカロン®T

条件:2%水溶液でボイルし、再度1分間加熱処理。

効果:鮮やかな緑色を保持し、変色を抑制。

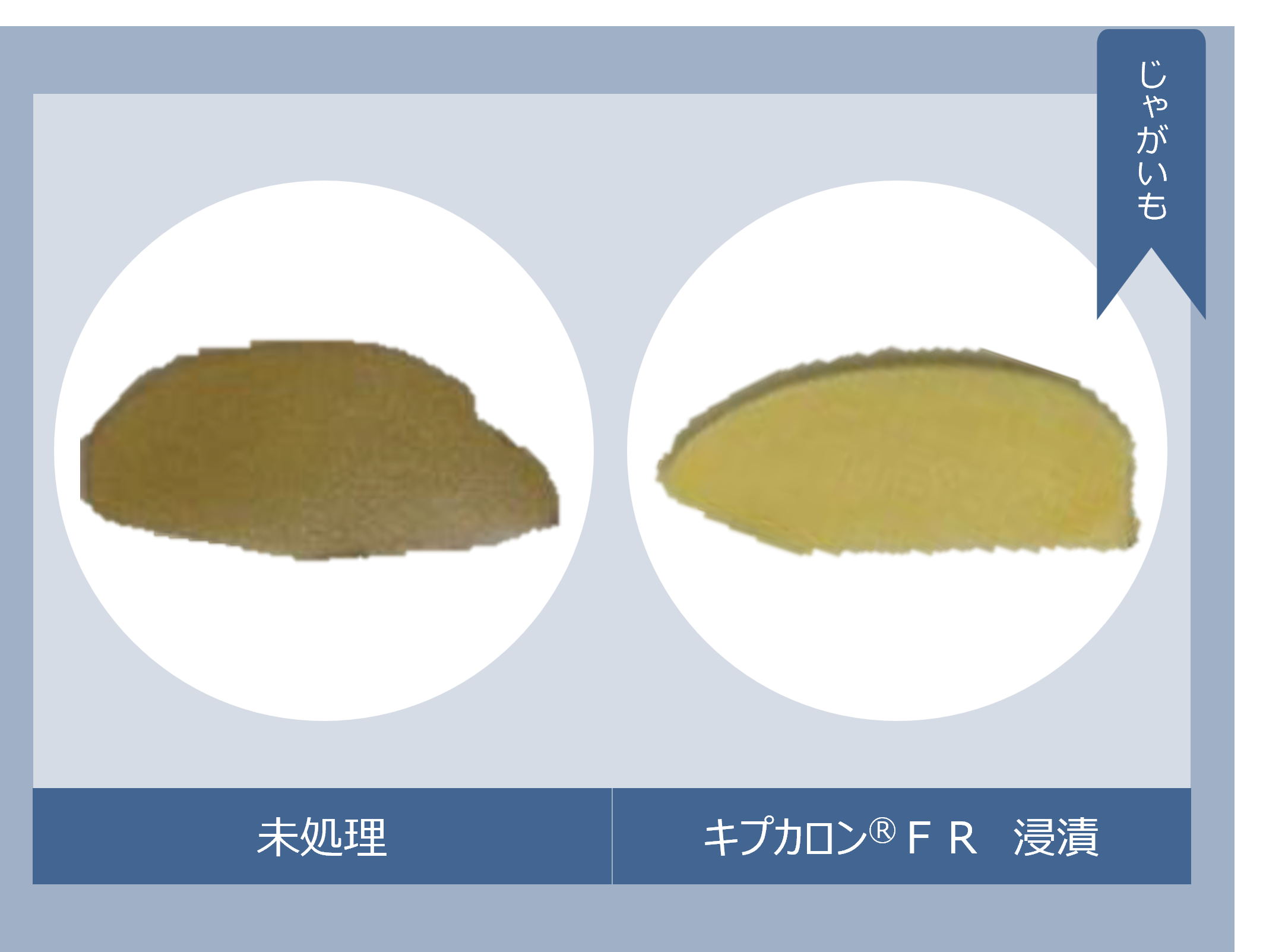

使用製剤:キプカロン®FR

条件:2%水溶液に10分間浸漬。浸漬液は15回まで再利用可能。

効果:褐変を約5日間抑制。

使用製剤:キプカロン®FR

条件:0.5~1.0%水溶液で加熱処理。

効果:ボイル後の褐変を抑制。

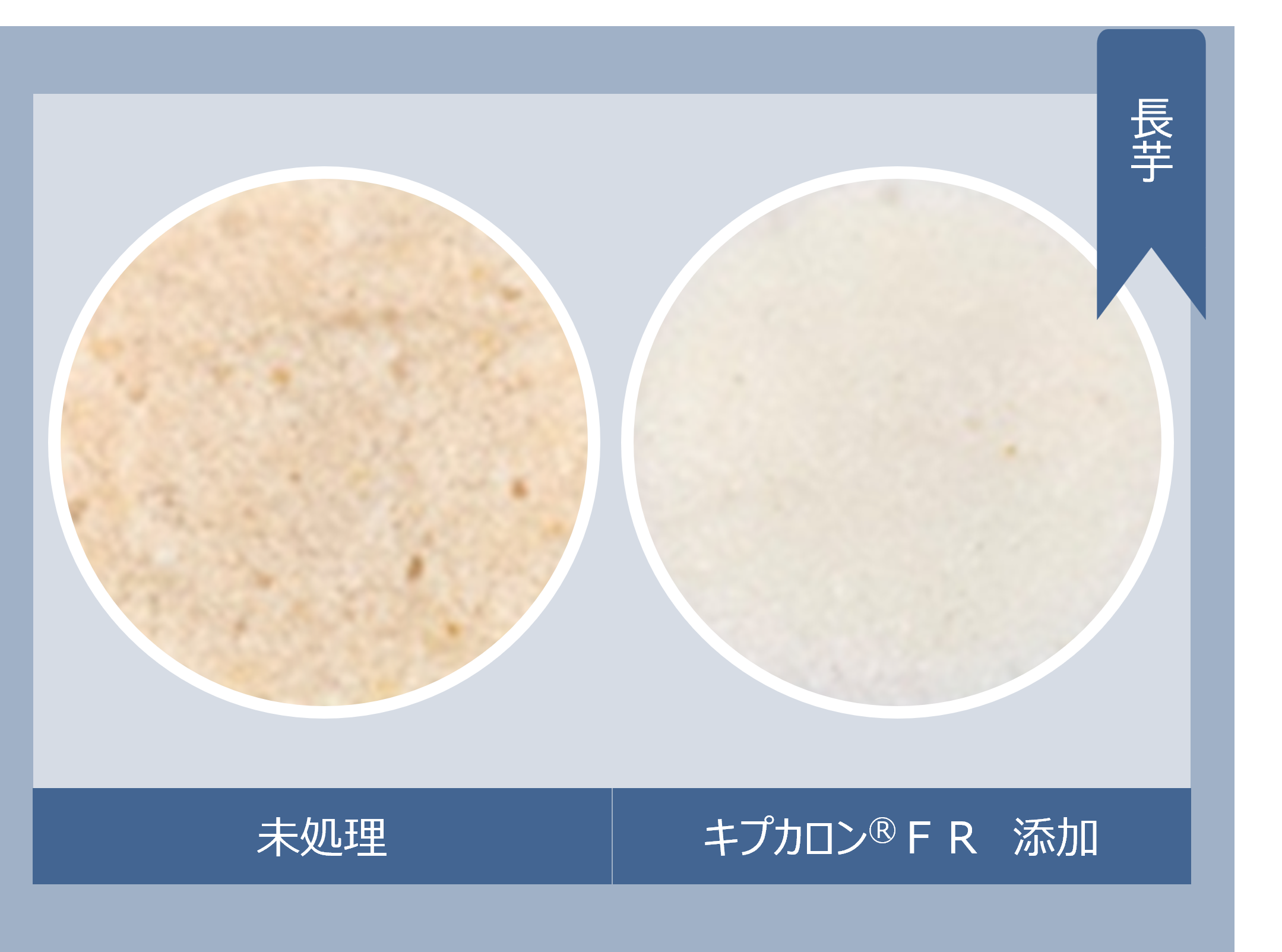

使用製剤:キプカロン®FR

条件:原料重量の0.5%を粉末添加しミキシング処理。

効果:経時による褐変を防止。

FUSOでは、食品の褐変・変色防止のために独自技術と厳選した果実酸を組み合わせた「オキシナジー™」と「キプカロン®」シリーズを提供しています。

オキシナジー™は、「Anti-Oxidation(酸化から守る力)×Synergy(相乗)」をコンセプトに開発された酸化防止剤です。

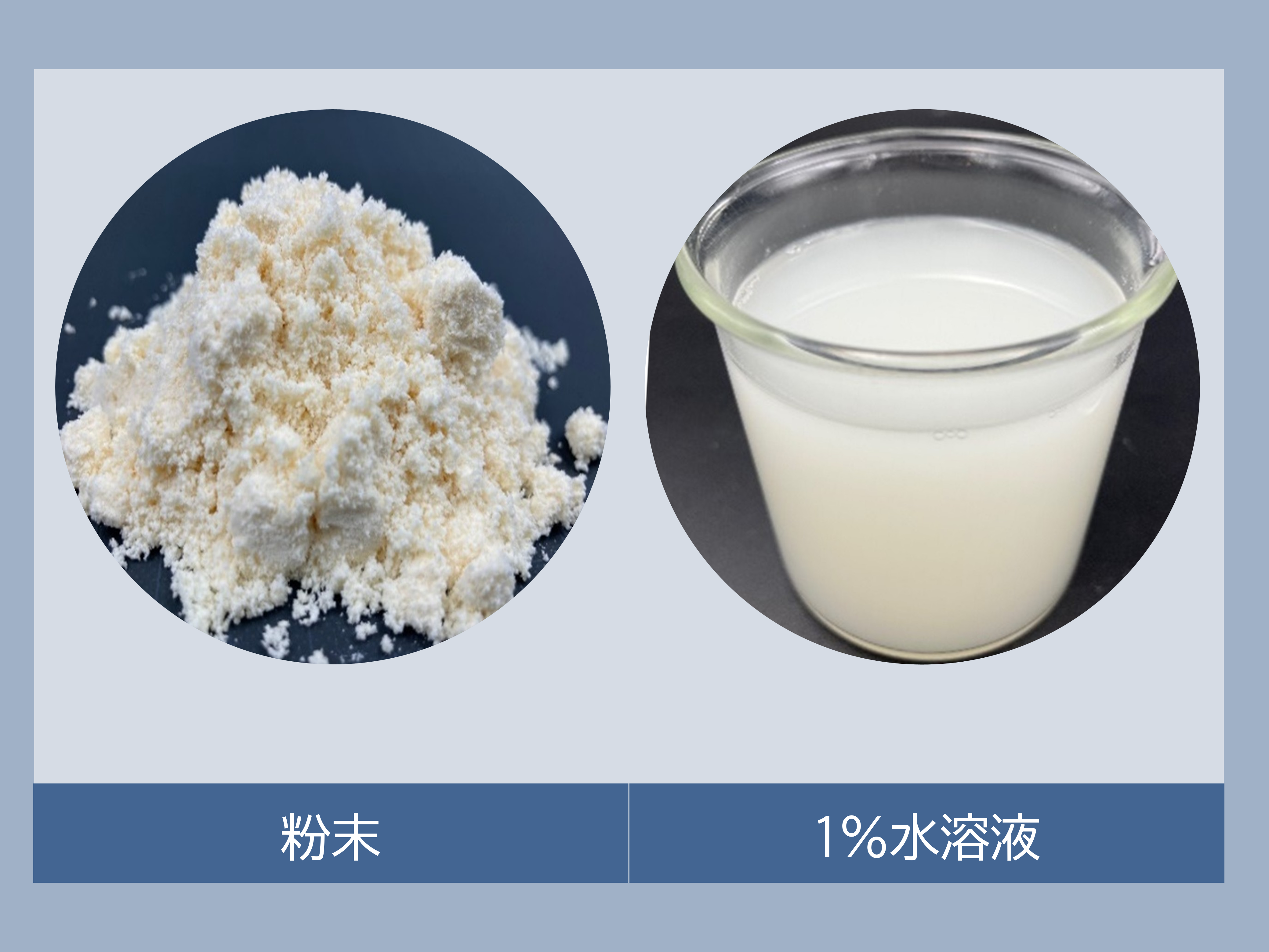

脂溶性成分「ビタミンE」、難溶性結晶物「ビタミンCパルミテート」、酸化防止効果を高める「果実酸®」を厳選して配合し、水に均一に分散できる粉末製剤です。

製剤臭(ビタミン臭)を低減しており、乳化剤不使用のため、飲食品の風味への影響が少なく、チョコレートなどの物性にも影響しにくいメリットがあります。

食品表示例は「酸化防止剤(V.E、V.C)」など、シンプルです。

キプカロン®シリーズは、食品が持つ色(Color)を長く(Long)保持(Keep)することをコンセプトに開発された酸化・褐変防止製剤です。

ビタミンCを主成分とし、果物や野菜に含まれるビタミンCと変色防止効果に優れた「果実酸®」を組み合わせ、酵素的褐変を抑制します。

ポリフェノールオキシダーゼ(PPO)の活性中心への作用と、酸化型ポリフェノールの還元によって褐変を防ぎます。

カット果物や根菜類など酵素的褐変が起こりやすい食品の褐変防止に特化しています。

緑色野菜(クロロフィル色素)や畜肉・水産加工品(ミオグロビン)の変色抑制に優れた「果実酸®」を独自配合した製品です。

緑色野菜では光で不安定になるクロロフィル色素の構造を安定させ、畜肉・水産物ではミオグロビンの酸化を防ぎ、鮮やかな赤身を保持します。

「キプカロン®T」よりも、さらに酸化防止効果を高めた製品です。

脂が多く酸化しやすい畜肉・水産物においてもミオグロビンの酸化を防ぎ、鮮やかな赤身を保持し、酸化臭を抑制します。